投研早报丨美股代币化 vs 代币美股化 —— 纳斯达克全 Token 化技术路径可能让你失望/等待 Monad 主网上线的十字路口:生态向前出走还是原地坚守/a16z:衡量加密增长的新思路

ChainFeeds Newsletter 每日精选 Web3 深度投研「简报」+ AI 驱动的热点新闻榜单,帮你做出聪明决策

📢 ChainBuzz 热点新闻 |2025.9.11

🔥 BitMine 从 BitGo 收到 46255 枚 ETH,价值约 2.01 亿美元

🔥 Gemini IPO 30% 股份将分配给散户投资者

🔥 美 SEC 主席:大多数加密代币并非证券,确保企业家能够在链上融资

🔥 新 WLD 财库公司 Eightco Holdings 完成 2.7 亿美元私募融资

🔥 Monad 联创:Monad 上原生 Gas 代币的初始总供应量为 1000 亿枚

👨💻 ChainFeeds 投研简报 |2024.9.10

1️⃣ 观点|从 KOL 到 InfoFi:解读激励错配下的困局

2️⃣ 项目进展|预测市场信息过载,聚合器赛道成为新的流量入口

3️⃣ 分析|美股代币化 vs 代币美股化 —— 纳斯达克全 Token 化技术路径可能让你失望

4️⃣ 项目介绍|等待 Monad 主网上线的十字路口:生态向前出走还是原地坚守?

5️⃣ 观点|a16z:衡量加密增长的新思路

每日精选的加密信息由 ChainFeeds 团队与 AI 共同编写,我们已将内部的信息流工具优化并开放给所有读者及 Web3 行业者使用,测试链接 👇

🌞 Web3 行研早报来自:Web3 行业必读深度资讯「简报」平台|chainfeeds.xyz

🤖️ Web3 热点榜单来自:AI 驱动的 Web3 热点新闻自动聚合工具|chainbuzz.xyz

1️⃣ 【英文长推】从 KOL 到 InfoFi:解读激励错配下的困局

导读:InfoFi 曾经被视为一场革命。我们从早期的「隐形 KOL 带货」走向了项目方透明地激励带货。然而现在,似乎又回到了起点,越来越多的影响者开始重新专注于隐形带货。

Chilla:在加密世界,营销与分发几乎合二为一,传统 Web2 的营销逻辑难以适用。这个行业的用户群体高度垂直,普通大众的营销套路并不奏效。人们更愿意相信少数匿名账号,而不是明星代言。所谓权威原则在这里尤为明显:人们会更倾向于信任被视为专家或社区意见领袖的人。在 2017 年周期,KOL 几乎都是交易员,他们通过分享策略积累粉丝,随后成为交易所的推广对象。随着 CT(Crypto Twitter)的扩张,KOL 的概念被拓宽到 DeFi、DePin、AI、消费类应用等不同赛道,初创公司开始借助这些 KOL 触达忠诚用户群。与此同时,InfoFi 出现,改变了整个格局:关键词写作能够直接获得 Kaito 等平台的奖励,写作不再只是单纯表达观点,而是被激励驱动。这样一来,人人都有话要说,但目的不再是分享思考,而是博取激励。问题在于,当营销与激励混为一谈时,用户对信息的信任度下降,项目方也逐渐迷失方向。

Kaito 活动的逻辑很像空投。若项目已有分发渠道、产品市场契合度(PMF)与真实用户,那么外部激励能成为锦上添花。但若项目缺乏基础,激励则会加速其死亡。许多初创公司误以为让更多人发声就等于市场扩张,但如果这些发声者缺乏品牌与可信度,反而会起到负面作用。结果是:内容质量下降,数量上升,传播的对象从真实用户转向了 Kaito 的算法。写作者的目标不再是影响社区,而是博取奖励。这让营销陷入僵局:作为潜在用户,当我看到每个账号都在机械地提及同一个协议,却很快转向其他项目时,我更不愿意使用这个协议。激励的错配使得小账号难以成长,项目传播的效果也难以突破。最终,Kaito 活动往往沦为失败项目的最后手段,依赖最基本的人性弱点来博取关注,就像许多不匹配的空投一样,最终让真正的用户成为被收割的一方。

目前,加密行业的影响者营销可以归纳为三种模式:私下的 Influencer 营销(KOL 合作)、Kaito 活动以及 CT Leads。前两者更偏向数量,适合在已有质量基础上扩大声量;而 CT Leads 代表了新趋势,即直接把 KOL 引入公司团队,形成长期绑定与利益一致。例如 DeFiDave 加入 Capmoney,就是典型的成功案例。相比短期合作,雇佣 KOL 能带来更持久的品牌信誉与用户黏性。从实践角度看,不同模式并非互斥:若你有强大团队却缺乏社媒声量,可以借助知名 CT 账号代为建立品牌;若需要为 TGE 或活动扩散受众,KOL 或 Kaito 活动可作为补充。但前提是必须有质量在底层,否则只会制造噪音。最终,没有所谓的万能公式。InfoFi 之所以逐渐失去价值,正是因为它必须被整合进更大框架才能发挥作用。项目方要明确目标,是要触达鲸鱼还是零售用户,并理解质量与数量不可兼得,只有清晰选择优先级,才能避免激励错配和市场信任流失。【原文为英文】(来源 )

2️⃣ 预测市场信息过载,聚合器赛道成为新的流量入口

导读:当一则新闻延伸成多个预测主题在不同平台流动,聚合器赛道正在迎来它的高光时刻。

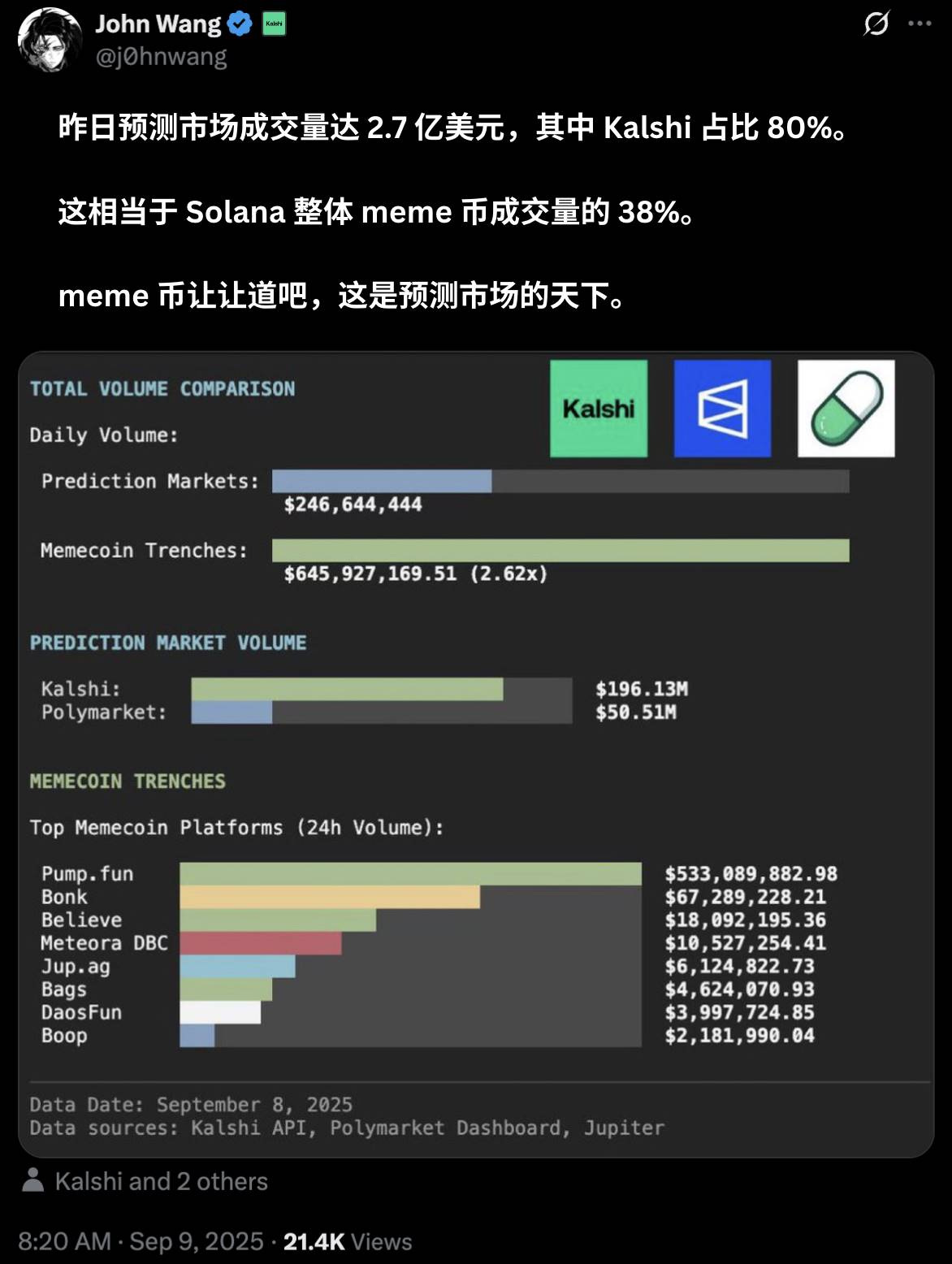

深潮 TechFlow:2024 年,Meme 币市场的疯狂曾让交易者们难以招架,发币速度之快催生了机器人和聚合平台,帮助用户筛选信息、简化流程。如今类似的一幕正在预测市场重演。9 月 8 日,预测市场单日成交量达到 2.7 亿美元,其中 Kalshi 占据 80%,相当于 Solana 整体 Meme 币成交量的 38%,显示出这一新兴赛道的迅猛势头。事实上,预测市场的升温迹象早在几个月前便已显现。今年 5 月,CFTC 撤销对 Kalshi 的上诉,并允许其支持 USDC、BTC、SOL 等加密资产充值;6 月,Kalshi 完成 Paradigm 领投的 1.85 亿美元融资,估值达 20 亿美元,跻身独角兽。另一巨头 Polymarket 也传出即将融资 2 亿美元、估值超 10 亿美元的消息。然而其美国征途颇为坎坷:2022 年因未注册的二元期权市场被罚 140 万美元并限制美国用户,直到 2024 年 9 月 4 日通过收购 QCEX 才获得 CFTC 开绿灯。随着监管松动与资本助推,预测市场爆发的土壤已被充分培育。近期 Kalshi 启用知名 KOL John Wang 担任 Head of Crypto,带动周交易量反超 Polymarket,两大巨头的对决日益激烈。

在 Kalshi 与 Polymarket 激烈竞争的同时,新的挑战者也快速涌入赛道。MyriadMarkets、Truemarkets、HedgehogMarket、DriftProtocol 和 Limitless 等项目纷纷亮相,企图在预测市场蓬勃发展的环境中分一杯羹。正如当年 Meme 币生态中 Bananabot、GMGN、Axiom 等工具崛起,预测市场的繁荣同样催生了聚合器需求。交易者面临的最大痛点是信息过载 —— 海量市场与新闻难以一一跟进。于是,一批创新工具在此背景下诞生:例如 @rileyxcook 开发的 monitorthesituation.lol,可跨平台展示实时订单簿并自动匹配 Kalshi、Polymarket 等市场差价;Verso Trading 构建智能新闻引擎,将重复新闻整合为单一事件并打分,帮助用户识别对合约价格真正有影响的新闻,并计划上线低延迟预警系统;16 岁工程师 @agpkeleta 打造的 Aerospace,则提供实时新闻推送与交易终端,目前支持 Polymarket,未来扩展到 Kalshi。这些仍处于 beta 阶段的产品,已展现出聚合器的巨大潜力:通过整合新闻、数据与市场,降低复杂交易门槛,成为预测市场未来生态的重要基础设施。

预测市场聚合器的崛起并非偶然,而是生态成长的必然阶段。回顾 Meme 币热潮,核心资产类别成熟后,必然会催生工具、分析平台与自动化方案,最终形成闭环。预测市场正处于类似的临界点。随着平台增多、用户基数扩大,对专业化工具的需求只会更强烈,聚合器只是开始。未来可能会涌现跨平台套利机器人、AI 驱动的市场分析工具、机构级风险管理系统,预测市场将逐步演化为复杂的金融生态。AI 对未来的预测也值得关注:短期(6–12 个月)内,聚合器大战将开启,Kalshi 与 Polymarket 会在相同事件市场展开激烈价格战,新平台则疯狂复制热门市场;中期(1–2 年),API 整合会成为标配,机构玩家入场,垂直细分预测市场崛起;长期(3–5 年),市场将经历大洗牌,仅剩 2–3 个主流平台,聚合器可能成为超级入口,甚至兼做自有市场,同时提供杠杆、期权等衍生品。AI 驱动的预测或成主流,而人工预测将退居小众。最终,预测市场有望进化为成熟的金融品类,聚合器与核心工具或成为生态的关键角色。( 来源 )

3️⃣ 美股代币化 vs 代币美股化 —— 纳斯达克全 Token 化技术路径可能让你失望

导读:有些创新是为了改变世界,有些创新只是为了不被世界改变。

NingNing:2025 年 7 月,SEC 主席 Paul Atkins 站在华盛顿的讲台上,用他那略带激动的声音宣布「Project Crypto」—— 要让美国金融市场全面「move on-chain」。台下掌声雷动,仿佛区块链金融的春天真的来了。但如果你仔细观察正在发生的事情,会发现一个有趣的现象:同样是 SEC 框架下的「金融全链化」,市场正在分化成两个完全不同的世界。一边是 Robinhood 在欧洲大胆推进美股代币化,Coinbase 构建 Base 生态重新定义链上金融,韩国 Upbit 用 GIWA 挑战美元霸权。它们选择的路径可以叫做「美股代币化」—— 在区块链原生世界重新发明股票交易。另一边是纳斯达克小心翼翼地测试 Token 化方案,香港 HashKey 在合规框架内探索创新。它们走的是「代币美股化」路线 —— 试图给传统金融穿上区块链的新衣服。

现在我们来看看纳斯达克面临的现实。这家成立于 1971 年的交易所,管理着 5400 多家上市公司,总市值超过 25 万亿美元。每天有数百万投资者依赖它的系统进行交易,数百家做市商在它的平台上赚取利润,整个美国科技股的命脉都系在它身上。这种分量既是它的荣耀,也是它的诅咒。当 Robinhood 可以在欧洲大胆试验 24/7 交易时,纳斯达克还要考虑现有做市商的利益。当 Coinbase 在 Base 上构建 DeFi 生态时,纳斯达克还要确保 DTCC 的万亿级清算系统不受影响。当 GIWA 挑战美元霸权时,纳斯达克还要接受 SEC、FINRA、自律监管机构的三重监督。更要命的是历史包袱。50 年来,纳斯达克每一次技术升级都遵循同一个模式:渐进式创新,完全合规。从电话报价到电子交易,从单一做市商到 ECN 网络,每一步都小心翼翼,从不激进。这种基因已经深入骨髓,想要突然变成区块链原住民?几乎不可能。

纳斯达克的任何技术决策都必须通过三道关卡,每一道都足以扼杀真正的创新。法律框架这道关最严。1933 年证券法要求所有证券发行必须注册,1934 年证券交易法规范交易所行为,FINRA 的技术标准细到每一行代码。任何不符合这些规定的创新都是死路一条。系统性风险这道关最怕。纳斯达克承载着美国科技股的核心交易,任何技术故障都可能引发市场恐慌。「太大不能倒」的标签让每一个技术决策都变成战战兢兢的风险评估。既得利益这道关最难。传统清算公司不会轻易放弃中介费用,托管银行不想失去万亿级资产管理权,做市商要保护自己的利润模式。每一个真正的创新都需要这些食利者点头同意,这本身就是最大的讽刺。( 来源 )

4️⃣ 等待 Monad 主网上线的十字路口:生态向前出走还是原地坚守?

导读:Berachain 主网上线生态发展严重不及预期让原生生态协议 TGE 计划梦碎,尚未发币的链上协议成为了熊链 TGE 的牺牲品。以熊链为鉴,Monad 正处在即将启动主网 TGE 的关键节点,生态协议们又该何去何从?

yyy:Berachain 主网上线后的发展严重不及预期,导致原生生态协议的 TGE 计划受挫,尚未发币的链上项目成为了熊链的牺牲品。这一幕为同样站在主网上线与 TGE 关键节点的 Monad 敲响了警钟。目前,Monad 生态协议们正处于抉择时刻:有的选择提前出走,寻找其他链的机会,有的则选择继续坚守,等待主网。Berachain 与 Monad 是本轮牛市中资本最为追捧的两条高性能公链,一个代表 ponzi 文化叙事,一个引领超高性能方向。机构对这两条链的偏爱同样传导至其生态协议:Berachain 生态明星协议 @InfraredFinance 已累计完成近 2000 万美元融资,@honeypotfinance 估值 2000 万美元,@origami_fi 也有 Berachain 创始人与 OG 参与融资。然而,Berachain 自 2 月 6 日上线主网并同步 TGE 至今已有 7 个月,生态内仍有不少协议迟迟未能完成 TGE,发展严重滞后。相比之下,Monad 的生态融资数据更亮眼:MEV 与 LSD 基础设施 @apr_labs 累计 3070 万美元融资,原生 CLOB DEX @KuruExchange 完成 1360 万美元融资,原生 perp DEX @perpltrade 完成 925 万美元融资,预测市场协议 @opinionlabsxyz 完成 500 万美元融资。几乎所有 Monad 生态协议都选择等待主网上线后同步启动 TGE,悬念集中在其能否避免重蹈 Berachain 的覆辙。

对于 Monad 这样的新公链,生态协议的 TGE 时机是一场宏大的博弈。不同项目方的策略不尽相同:有的提前出走到其他链完成 TGE,有的选择主网上线即刻启动,还有的则计划观察生态热度和市场行情后择机行动。作者强调,这并非「大豪赌」,而是「大博弈」。因为项目方对公链团队的实力与作风有着直接感知,他们清楚团队是实干还是空喊口号,因此博弈建立在一定信息对称的基础之上。然而,公链主网上线后的生态发展并非团队完全可控,变量众多,包括公链团队的做市能力、喊单能力、激励措施,以及最核心的 —— 大盘行情的走势预期。这些因素交织在一起,使得生态协议在 TGE 时机选择上需要不断权衡利弊。尤其是在市场环境不明朗时,项目方既要考虑在生态冷启动阶段通过 TGE 获得资金与关注,也要避免仓促发币导致估值过高或热度骤降的风险。因此,如何踩准节奏,成为协议能否在 Monad 生态中立足的关键。

在等待 Monad 主网上线的过程中,不少项目方因时间过长而选择出走,典型案例是原生 LSD 协议 @Kintsu_xyz 最终转向在 @HyperliquidX 链上上线主网。然而,大多数 Monad 原生协议依旧选择坚守,等待主网上线后的集体 TGE。作者认为,这种「一荣俱荣」的押注姿态,本身也是一种伟大的选择。因为把协议的生死存亡与唯一的原生公链绑定在一起,意味着项目方将与公链的命运紧密相连,若公链成功,协议自然也能乘势崛起。市场普遍预计 Monad 将在 Q4 完成主网上线并启动 TGE。在此之前,仍可能有个别协议选择提前离开,但大部分核心协议或将坚持留在生态内。这种集体的坚守,既体现了对 Monad 高性能叙事和资本青睐的信心,也反映出生态协议们对「绑定唯一公链」战略的认可。最终,这场 TGE 的时机博弈,不仅关乎个别项目的成败,更可能决定 Monad 生态能否延续热度、形成真正的网络效应,从而避免重演 Berachain 的困境。( 来源)

5️⃣ 【英文】a16z:衡量加密增长的新思路

导读:你如何评估你的加密协议或产品的成功与增长?在加密领域,尤其是跨 L1、L2 和各类协议时,市场拓展的打法仍在书写之中。有些指标无法获取,有些指标重要性降低,还有许多指标需要结合区块链特性重新思考。

a16z:在 Web2 领域,衡量产品增长有成熟的玩法,但在加密世界,尤其是跨 L1、L2 与各类协议时,增长的定义和指标体系仍在探索。不同类型的产品对应的增长指标差异明显。对于 L1 与 L2,增长往往依赖社区与开发者生态,月活跃地址(MAAs)和应用数量是关键。如果地址数增长但应用没有增加,可能只是单一热门应用或垃圾流量;理想的情况是两者同步扩张。对于 DeFi 协议,核心在于用户、交易量以及总锁仓量(TVL)或总保障资产(TVS)。虽然 TVL 这一指标存在争议,但结合其他指标仍能提供全局视角。有些创始人还会计算资本成本,即为了拉动一定 TVL 所需付出的补贴与激励,相比协议所产生的费用是否合理。对于基础设施或类似 SaaS 的项目,则更关注产品线的客户与营收增长,例如开发平台 Alchemy 强调收入留存率(GRR)与净收入留存率(NRR),这反映产品是否足够粘性,客户是否能持续贡献收入。钱包与游戏的增长逻辑也类似 SaaS,更常用日活跃地址(DAAs)、日交易用户(DTUs)、每用户平均收入(ARPU)等指标。若涉及代币,还需考虑代币价格与持有者分布,这些选择取决于目标,是要更多小持币用户,还是吸引鲸鱼。总之,每类产品在不同阶段与战略下,应选取最适合的指标来衡量增长与健康度。

在加密领域,传统 SaaS 的核心指标 —— 获客成本(CAC)、用户生命周期价值(LTV)与每用户平均收入(ARPU)—— 仍然重要,但需要重新定义。CAC 可分为混合 CAC,即总获客成本除以新增用户总数,反映整体平均成本;以及付费 CAC,仅统计付费渠道获客。尤其在加密领域,很多团队在早期依赖空投或奖励驱动,若不衡量效果就可能浪费资源。CAC 的计算不仅包含广告、赞助与营销物料,还包括针对特定钱包的代币激励或任务平台(如 Galxe、Layer3)的奖励。LTV 则衡量用户在整个关系周期中的贡献,但在加密中,用户往往是钱包地址,一个人可能持有多个钱包。因此,LTV 可以理解为单个钱包对协议的价值贡献,例如它在 TVL 中的占比。与 CAC 结合的 LTV:CAC 比率则用于评估获客效率。传统 SaaS 中 3:1 被认为是健康水平,但在加密尚无明确基准,且需特别关注奖励或积分计划对数据的扭曲。理想情况是,激励仅在初期引导用户,后续用户因产品价值而留下,从而 CAC 下降、LTV 上升,比率逐步改善。这些指标共同构建了评估增长效率的基准线。

在明确核心指标后,需要将其映射到加密语境下的增长漏斗。从认知阶段开始,提升品牌曝光仍是首要目标。此时需衡量触达率与 CAC,并区分短期关注与长期兴趣。获客渠道在加密中有独特性:KOL 与意见领袖若与项目契合,可带来真实影响力;广告因政策与社区警惕性存在限制,但在 X、Reddit、App Store、Farcaster 等渠道更为常见;推荐与联盟计划则因链上可验证、即时结算的特性而效果更佳。进入考虑阶段,教育尤为关键,加密产品复杂,用户需要安全、治理、代币经济等深度解释,开发者也依赖技术文档与教程。转化阶段则关注用户是否完成目标行为(如下载钱包、购买代币),归因难度较高,但链上数据透明提供了新的可能。转化后的用户参与与留存决定长期价值,需关注治理投票、社区讨论、链上活跃度等。留存的挑战在于,空投用户可能短期爆发但迅速流失,因此必须定义理想用户并基于此衡量。留存直接推动 LTV 上升,改善 LTV:CAC;而流失(Churn)则需通过识别摩擦点与精准再营销缓解。最终,增长并非复制 Web2,而是结合链上特性建立新框架,在数据之外,也要重视社区氛围、用户情绪与关键用户的质性反馈,因为这些往往最早反映产品是否真正找到市场契合点。【原文为英文】( 来源)